吴硕贤 :人居声环境和建筑声学理念亟需普及

吴硕贤

“声音有几个特性,首先它是一个物理现象;第二声音本身是携带信息的;第三,声音本身是一种环境;第四,听觉还有审美特性。”中国科学院院士、华南理工大学建筑学院教授吴硕贤说。“建筑是科技和艺术的结合,特别我们搞建筑声学,本身就与听觉艺术有关。”

不仅在研究领域,吴硕贤的人生也是科技和艺术的结合。“科技与音文,比翼双飞奋①”,诗词、书法、写作源自其家学渊源,也是他从小的志向,而攀登科技高峰,是时代的呼唤,最终成为一生的事业。在科研的同时,他笔耕不缀。他的诗词涉及人生经历、国家大事、旅途抒怀、亲友杂忆等众多领域,几乎称得上是个人诗史。有媒体报道“日写一诗”,确实反映吴硕贤的日常创作。

“我的科研工作旨在努力为人们设计更舒适的生活环境。”吴硕贤说声音有两类,一类是值得欣赏的声音,一类是噪声,嘉则收之,恶则屏之。

“声环境是很重要的环境因素,除了音乐厅、歌剧院、戏剧院、话剧院、电影院这种本身的主要功能就是听音的场所,需要做声学设计的建筑还很多,包括住宅、宾馆、教室、体育馆、火车站等等,都要做好声学的设计,来保证我们接受信息的完整性、准确性和愉悦度。”

少小艰辛寻绮梦②

吴硕贤有两首诗,写了他求学生涯的关键时刻。《高考发榜抒怀》(1965)和《获博士学位有感》(1984),其中跨越了二十年的时光,这是几乎埋没理想的蹉跎年华,也是激情燃烧的岁月。

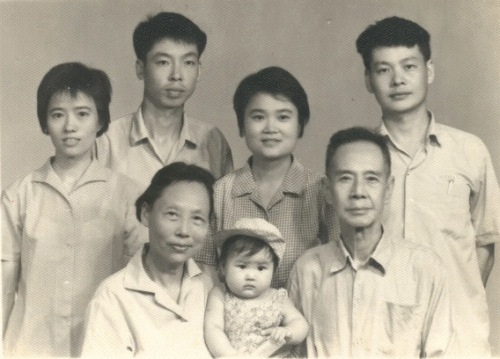

全家福(吴硕贤后一排右一)

《高考发榜抒怀》的序是这样写的,“1965年馀以高考六科569分的成绩居全国理工科总分第一,录取清华大学,感赋一律”。“满分600分,扣了31分。”吴硕贤考取的是清华大学最好的专业之一建筑学。“收拾行装期北上,前程似锦任驱驰”③正是少年状元的心情。少年心事当拿云,被高教部部长接见的时候,他谈到了想成为科学家的理想。

大学时代的吴硕贤

这样飞扬的心绪在一年后归为沉寂。1970年,大学毕业的吴硕贤先后被安排到西安铁路局和南昌铁路局,成为施工技术科的一名技术人员,承担桥梁和隧道的施工建设。1976年,调任福州设计所。尽管成为科学家的希望很渺茫,但他并没有消沉,“那就干一行,爱一行。”在工作之余,吴硕贤系统地自学了包括公共建筑设计、建筑史及几乎全部的结构课程。

1978年,国家恢复研究生招生,吴硕贤积极报考,成为清华大学建筑系建筑物理方向的研究生,重新开始了他的“追梦”历程。

吴硕贤的硕士研究生导师是当时清华建筑系仅有的五位正教授之一张昌龄教授。攻读硕士学位期间,导师让吴硕贤尝试去作居住区布局对交通噪声影响的相关研究,吴硕贤从此走上了建筑声学研究的道路。

吴硕贤的硕士论文就是关于建筑声学的:“通过对17个典型住宅组团进行交通噪声的实测与分析,我得出混合式布局防噪效果最佳、平行式次之,而垂直式最差的结论,为防噪布局提供科学依据。”后来,论文被很多专业书籍引用。

1981年,吴硕贤获得工学硕士学位,正值清华大学决定录取首批攻读博士学位的四年制研究生,吴硕贤成为建筑学院仅有的三位博士研究生之一,师从吴良镛教授。同时,张教授仍担任吴硕贤的博士副导师。由于声学研究是前沿学科,学校还特邀了著名声学专家,中国科学院声学研究所的马大猷教授担任他的校外导师。“这样,我就很荣幸地在三位著名教授指导下,开展博士论文研究工作。”

1984年,吴硕贤从清华大学毕业,成为首批中国自己培养的博士,并在城市防噪规划的理论与方法等方面作出开拓性的研究。

“学臻佳境益求精”④,“做学问一定要孜孜以求,不忘初心,永攀高峰。”吴硕贤说。

边缘领域拓荒始

吴硕贤的博士论文题为《道路交通噪声的预报、计算机模拟及其在城市防噪规划中的应用》,开拓性地系统地提出了城市交通噪声预报、仿真及防噪规划的理论与方法。后来,他又成为国际建立城市街道扩散声场计算模型的极少数研究者之一。