丽江古墓群,多层葬的谜团待揭开

科技日报记者 赵汉斌

今年6月,在云南丽江西北距金沙江约3公里的玉龙县大具乡为都村,人们在重修为都中学球场时,有了惊人的发现。

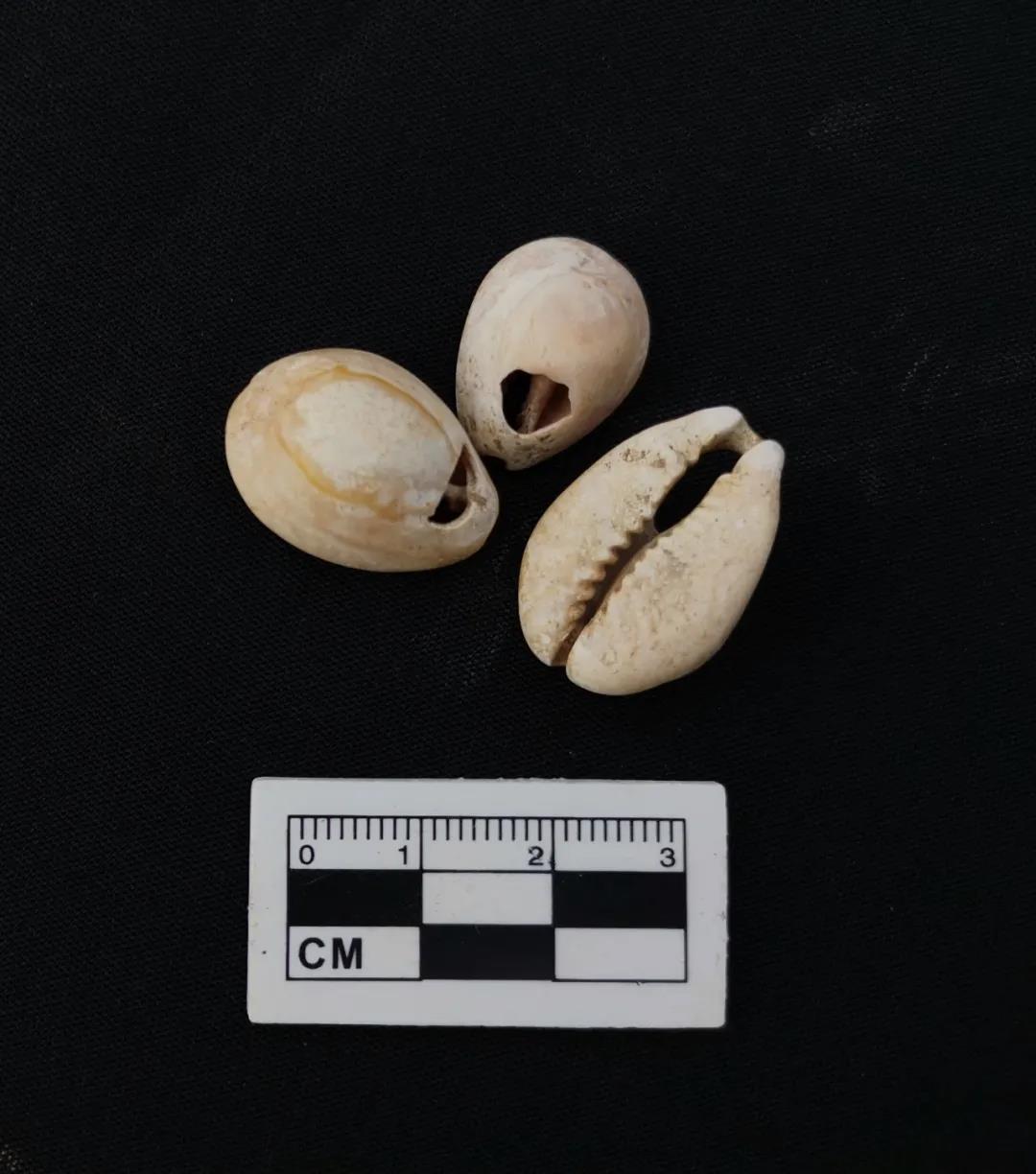

在场地平整过程中,人们陆陆续续挖到一些石棺。经玉龙县文物管理所派员实地调查、勘探,云南省文物考古研究所也派员实地查看,发现地表下还有墓葬出露,深浅不一,出土有单耳陶罐、海贝、小件铜器等,初步判断墓地年代为春秋战国时期。

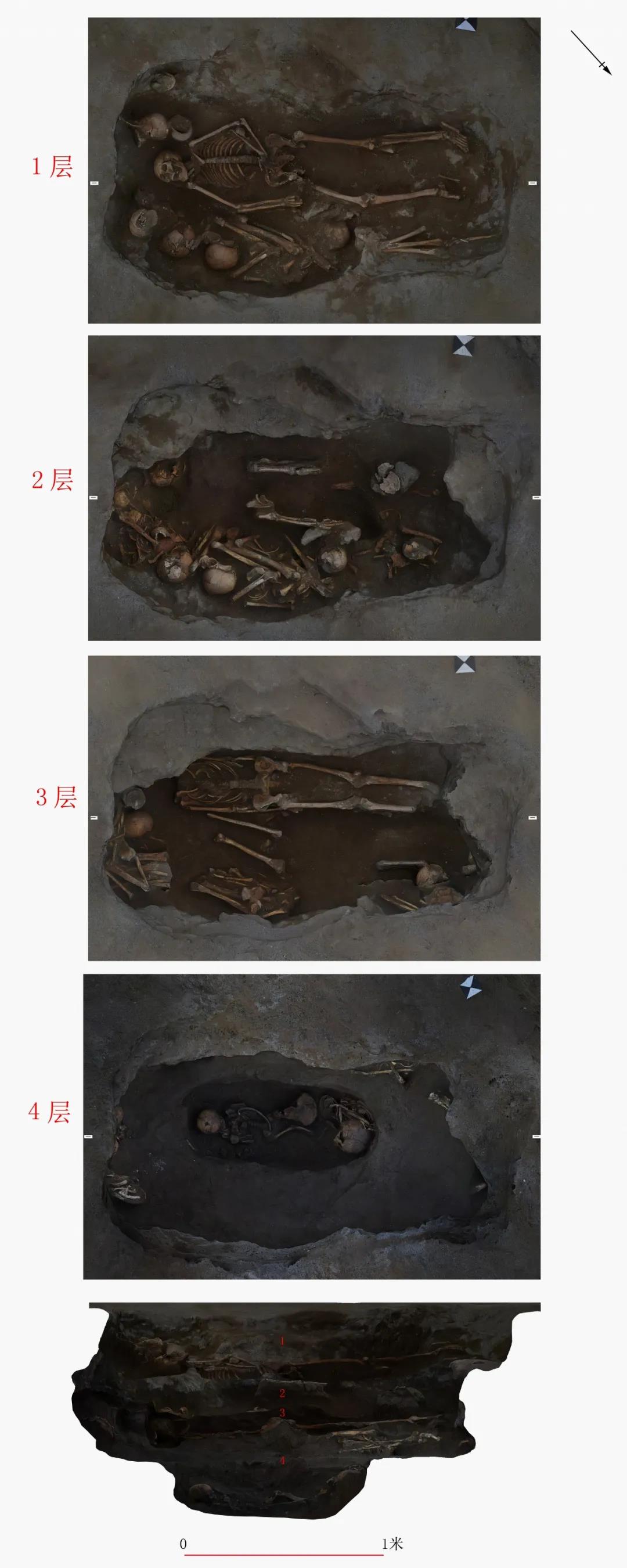

最为奇特的是,这个墓群有墓坑有多层葬的特点,以12号坑为例,上下分四层,墓坑里的头骨数量多达19个。而且历经两千多年岁月后,这些遗骸保存完整。这样的墓葬形制透露出哪些历史密码?从遗骸和陪葬品的细节又能解读到哪些信息?科技日报记者采访了主持此次考古发掘的领队、云南省文物考古研究所闵锐研究员。

12号墓葬的分层埋葬。(图源:云南省文物考古研究所)

多层葬俗在云南首次发现

闵锐研究员介绍,为了尽可能收集古人类生产生活的遗留信息,为金沙江流域青铜时代考古以及西南地区石棺葬研究提供新的材料,达到文物保护的目的,云南省文物考古研究所在7月上旬启动了为都墓地的考古发掘工作,最大限度地提取墓地范围内的各种历史文化信息。

截至8月15日,已完成清理和正在清理的墓葬共62座,有长方形、圆形、不规则形竖穴土坑和石棺墓四种墓葬类型。

“一个墓坑里分层埋葬是这个墓地的特点,这个墓葬群每一层有一具比较完整的遗骨,然后其周边还摆放一些二次葬的人骨;另外一层也是一具或两具完整的遗骸,然后周边还有放着的几个或多个人的头骨或者是遗骨,这种葬俗在云南属首次发现。”闵锐告诉记者,每一层墓主人与周围遗骸的关系还有待进一步确认。

海贝(图源:云南省文物考古研究所)

“初步推测,它不是多层同时安葬,而是每一层主要埋葬一个人;埋葬后若干年,再埋一个人又再回填。不同的层之间,时间间隔不会太久远。”闵锐说,这有可能与当时、当地的丧葬习俗有关系,比如说一个人死了,可能过不长时间,又死了一个跟墓主人关联的人,就会很快埋上一层,如果时间长了——比如说10年、20年甚至更长时间,再埋上一层的可能性也是有的。如果这个人与他关系紧密,同他埋在一起,死亡间隔时间即使较短,也会重新埋上一层。

陶纺轮(图源:云南省文物考古研究所)

土壤酸性小,遗骸保存完好

闵锐研究员介绍,石棺葬的形式,在我国金沙江、澜沧江流域比较普遍,包括金沙江对面四川省境内的岷江、安宁河、青衣江流域,以及我国华北和东北都有发现。

“目前发现,石棺葬最早应该出现在新石器时代,在云南最晚到东汉。”在云南大理洱海周边都有石棺葬发现,同时期也发现有竖型土坑墓,也有木棺。“即使在为都墓群中,也不是所有墓穴都用石棺。”闵锐研究员解释说,另外在云南发掘约2000年前的古墓,有的墓穴用石板砌做葬具,有的用棺木,有的就是土坑。不同形制,其墓葬主人来自不同的族群,埋葬习俗也各不一样。到了唐代及后期以后,云南大部分地方都实行火葬,一直到明代末年以至清初,火葬的习俗才被废止。

在这个墓群,遗骸或头骨保留完整,得益于当地沙质土层和土壤较低的酸性。历经数千年而不腐的骸骨,留下了先民众多的古DNA信息,可以留待专业人员后期解读。

“如果土壤酸性大,只要几十年,身体骨骼可能就已腐蚀殆尽,只剩陶罐这些东西,可能当地土壤酸性比较小,遗骸才会保存得这样好。”闵锐说,目前对这些遗骸的研究尚未全面展开,他们将邀请人体骨骼研究和古DNA专家参与后期工作,这需要较长的时间。

石饰珠(图源:云南省文物考古研究所)

科学断代,为石棺葬研究提供新材料