北京海淀城市大脑首次实现城市治理领域大数据融合

科技日报记者 华凌

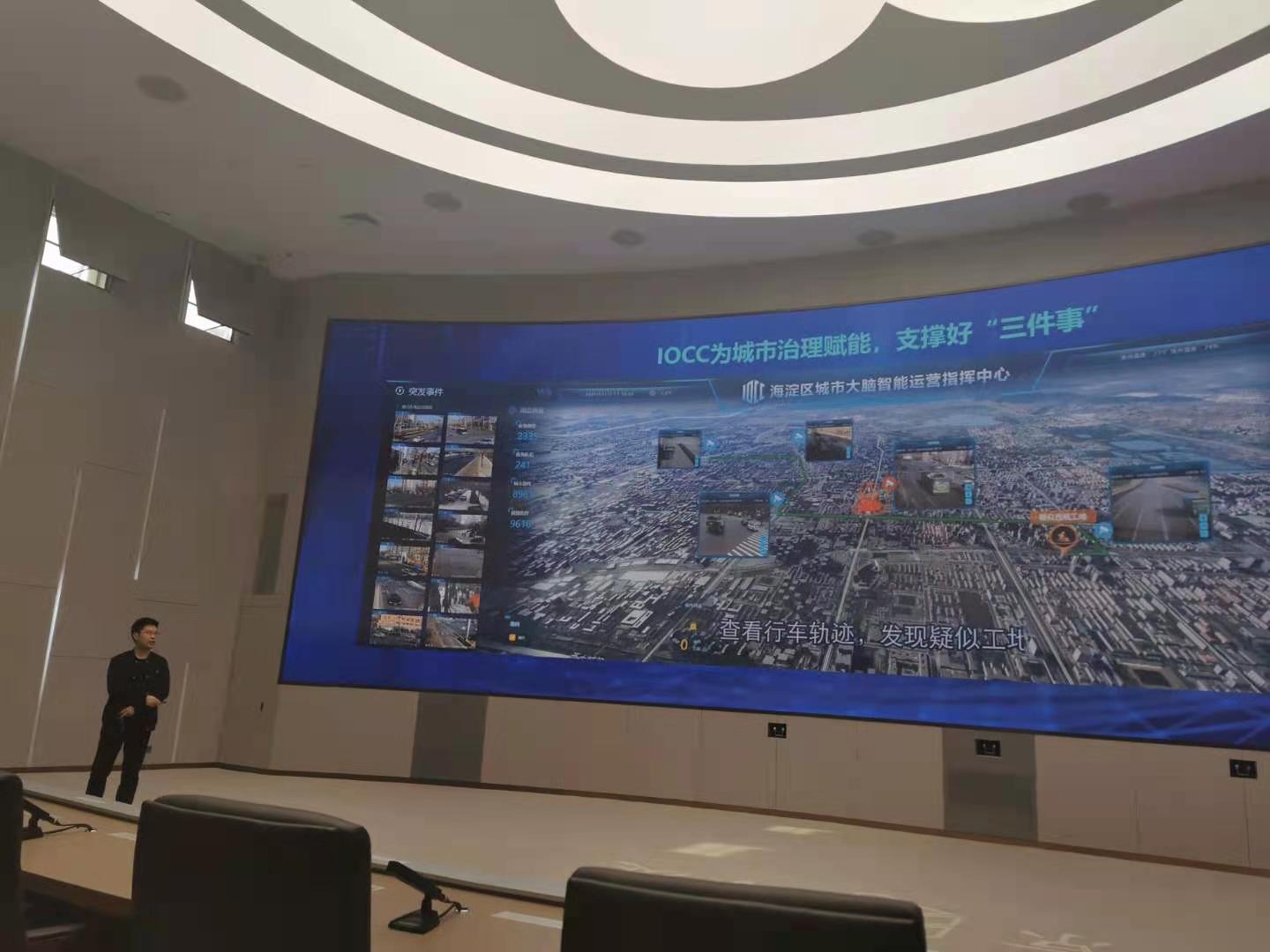

2月24日,记者在北京市海淀区政府多功能指挥大厅里看到,一面高5.8米、长19.2米的巨幅屏幕上,汇聚地区全景地图、实时监控画面、各种数据以及突发事件等多类信息。“今后,海淀城市大脑将实现‘一屏尽知海淀’的功能。”北京海淀区城市服务管理指挥中心副主任吴维表示。

北京海淀城市大脑,实时、精细感知着海淀区431平方公里的 “心跳”和 “脉搏”,如同具有生命体征的巨系统,不仅第一次实现全方位感知城市信息,也首次实现城市治理领域的大数据融合。

近日,海淀城市大脑智能运营指挥中心(IOCC)正式投入运行。作为海淀城市治理指挥调度的全视角驾驶舱和智慧中枢,这里聚合城市大脑各个场景的能力与资源。态势研判、智能分析、综合决策、仿真推演、业务协同等功能都可在这里实现。

融合指挥+智能运营 打造城市大脑的海淀模式

海淀“城市大脑”按照“1+1+2+N”架构模式建设,即一张感知网、一个智能云平台、两个中心、N个创新应用。“一张感知网”由全区12000余路在网摄像机以及10000多路传感器做支撑;“时空一张图”汇聚全区249个专题地图数据,包括基础地理、行政区划、二三维地图、约17万个建筑,以及城市部件等;大数据中心汇聚政务数据、物联网数据、互联网数据、社会资源数据,目前已接入8个市级部门、13个区级部门、全区29个街镇数据,整合55个原有信息化系统;AI计算中心可对各类数据进行智能分析处理,并提供智能分析服务和识别结果。

IOCC面积约1200平方米,空间分为视频会议室、会商室、网络舆情监控指挥中心、多功能指挥大厅、技术保障区五个部分。应用方面以城市大脑“1+1+2”的感知网络、智能云平台、大数据中心、AI计算中心为基础,主要分为融合指挥和智能运营两大模式,具备灵活的信息交互展示、全量的数据资源调度、智能的分析研判学习三大能力。

目前IOCC已对40多个业务系统实现接入及数据融合,预计后期可达到80多个。已接入的数据涵盖生态环境、城市交通、城市管理、公共安全、智慧能源等五大领域,应用场景除原有的智慧社区、渣土车治理、中关村西区交通治理、大气污染防治等,拓展垃圾分类、接诉即办、城市能源、无障碍设施智慧服务等一批新场景,总数已达52个。根据“七有”“五性”,梳理出城市品质运行指标1200多项,已接入220多项。基于城市大脑时空信息平台,IOCC还将全区行政区划、地形地貌、城市部件等进行全场景建模,重点区域进行精准建模,并依托城市大脑感知神经网络,将全区12000多路摄像头和10000多个传感器实时联动,为城市运行监测提供基础能力保障。

高视角+全方位 一屏“在手”调度科学有力

“以前受场地、技术等条件制约,领导在指挥调度时有三大痛点:‘见得着人见不着事’‘听得着事看不着数’‘用得到数汇不成智’,方法和经验都存在人的脑子里,系统只会执行,因人而异、重复劳动等情况时有发生。”海淀区城市服务管理指挥中心副主任吴维介绍。海淀区人口超过300万人,传统的城市管理方法成本高,人工疲于应对,城市治理水平面临着巨大考验。

IOCC集成融合指挥和智能运营两大模式,不仅可以实现灵活的信息交互展示、全量的数据资源调度,还能形成智能的分析研判学习功能,以全域视角一屏尽览海淀全局,推动区域智慧治理进入跨越式高质量发展新阶段。

“原来委办局和街镇都各自掌握很多数据,没有整合,而且技术路径不一样,不同场景指挥调度需要打开的系统也不一样。比如两个领导都看到某一个问题,有可能会分别下达指示,两路人马办案,这就造成城市管理‘各自为政’,重复劳动,效能低下。”吴维说。通过全链条的功能支撑,IOCC建造属于海淀的“数据港”,并可以通过一个系统下达指示。目前已接入13个委办局35个业务系统、全区12000多路监控视频、10000多个物联传感设备。数据达到6000余万条,每天处理数据量16万条,已共享给委办局30万条。